Inhaltsverzeichnis:

Einleitung: Warum grenzüberschreitende Stromnetze in Europa wichtig sind

Grenzüberschreitende Stromnetze in Europa spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Energieversorgung. Mit der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien und der Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, wird die Verbindung der nationalen Stromnetze immer wichtiger. Diese Netze ermöglichen es, Energie effizienter zu verteilen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Durch die Integration verschiedener Energiequellen können Länder von den Stärken ihrer Nachbarn profitieren, etwa durch den Austausch von Wind- und Solarenergie. Zudem helfen grenzüberschreitende Netze, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten. Kurz gesagt, sie sind ein Schlüssel zur Erreichung der europäischen Klimaziele und zur Schaffung eines stabilen und flexiblen Energiesystems.

Technische Herausforderungen in grenzüberschreitenden Stromnetzen

Die technischen Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Stromnetzen sind vielfältig und komplex. Ein zentrales Problem ist die Inkompatibilität der Netzspannungen und Frequenzen zwischen verschiedenen Ländern. Diese Unterschiede erfordern den Einsatz spezieller Transformatoren und Wechselrichter, um eine reibungslose Energieübertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus stellt die Standardisierung von Netztechnologien und -protokollen eine große Herausforderung dar. Unterschiedliche technische Standards können die Integration erschweren und erfordern umfassende Anpassungen.

Ein weiteres technisches Hindernis ist die Netzstabilität. Die Integration von erneuerbaren Energien, die oft schwankend und unvorhersehbar sind, kann die Stabilität der Stromnetze beeinträchtigen. Um dies zu bewältigen, sind fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungssysteme erforderlich, die in Echtzeit auf Veränderungen reagieren können. Schließlich müssen die Netze auch in der Lage sein, große Energiemengen über weite Entfernungen zu transportieren, was den Einsatz von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) erforderlich macht.

Regulatorische und rechtliche Aspekte der Netzintegration

Die regulatorischen und rechtlichen Aspekte der Netzintegration sind entscheidend für den Erfolg grenzüberschreitender Stromnetze in Europa. Jedes Land hat seine eigenen Regulierungen und Energiemarktpolitiken, die oft nicht aufeinander abgestimmt sind. Diese Unterschiede können die Zusammenarbeit erschweren und erfordern eine Harmonisierung der Vorschriften, um einen einheitlichen Energiebinnenmarkt zu schaffen.

Ein weiteres Hindernis ist die Genehmigung von Infrastrukturprojekten. Der Bau neuer Leitungen und Anlagen muss in jedem beteiligten Land genehmigt werden, was zu Verzögerungen führen kann. Die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und bürokratischen Prozesse können die Umsetzung solcher Projekte erheblich verlangsamen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind internationale Abkommen und Kooperationen notwendig. Diese können helfen, einheitliche Standards zu etablieren und die rechtlichen Hürden zu überwinden. Ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer Ebene ist unerlässlich, um die regulatorischen und rechtlichen Barrieren abzubauen und die Netzintegration voranzutreiben.

Finanzielle Hürden bei der Entwicklung europäischer Stromnetze

Die finanziellen Hürden bei der Entwicklung grenzüberschreitender Stromnetze in Europa sind erheblich. Der Bau und die Wartung der notwendigen Infrastruktur erfordern hohe Investitionen. Diese Kosten können für einzelne Länder eine große Belastung darstellen, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Vorteile erst langfristig sichtbar werden.

Ein weiterer finanzieller Aspekt ist die Risikoteilung. Da grenzüberschreitende Projekte oft mehrere Länder betreffen, ist es wichtig, die Kosten und Risiken fair zu verteilen. Internationale Kooperationen und Investitionsmodelle sind notwendig, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Diese Modelle können helfen, die finanzielle Last zu mindern und die Investitionsbereitschaft zu erhöhen.

Zusätzlich sind Fördermittel und Subventionen von europäischer Seite entscheidend, um die Entwicklung solcher Projekte zu unterstützen. Die Europäische Union bietet verschiedene Programme an, die finanzielle Unterstützung für den Ausbau der Energieinfrastruktur bereitstellen. Diese Mittel können dazu beitragen, die finanziellen Hürden zu überwinden und die Umsetzung grenzüberschreitender Projekte zu beschleunigen.

Politische und geopolitische Einflüsse auf die Netzinfrastruktur

Die politischen und geopolitischen Einflüsse auf die Netzinfrastruktur in Europa sind nicht zu unterschätzen. Politische Stabilität und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ländern sind entscheidend für den Erfolg grenzüberschreitender Stromnetze. Unterschiedliche politische Interessen und Prioritäten können jedoch zu Spannungen führen, die die Umsetzung solcher Projekte erschweren.

Geopolitisch gesehen spielt die Energieabhängigkeit eine wichtige Rolle. Länder, die stark von Energieimporten abhängig sind, könnten weniger bereit sein, in grenzüberschreitende Netze zu investieren, die ihre Abhängigkeit verringern könnten. Gleichzeitig können Netze, die mehrere Länder verbinden, die geopolitische Stabilität fördern, indem sie die Energieversorgung diversifizieren und Abhängigkeiten reduzieren.

Ein weiterer geopolitischer Faktor ist der internationale Energiehandel. Die Machtverhältnisse im Energiehandel können Entscheidungen über den Ausbau und die Nutzung von Netzinfrastrukturen beeinflussen. Länder, die eine dominante Position im Energiehandel einnehmen, könnten versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, was die Zusammenarbeit erschweren kann. Ein ausgewogenes und koordiniertes Vorgehen ist daher notwendig, um die politischen und geopolitischen Herausforderungen zu meistern und die Netzinfrastruktur erfolgreich auszubauen.

Umwelt- und gesellschaftliche Auswirkungen des Netzausbaus

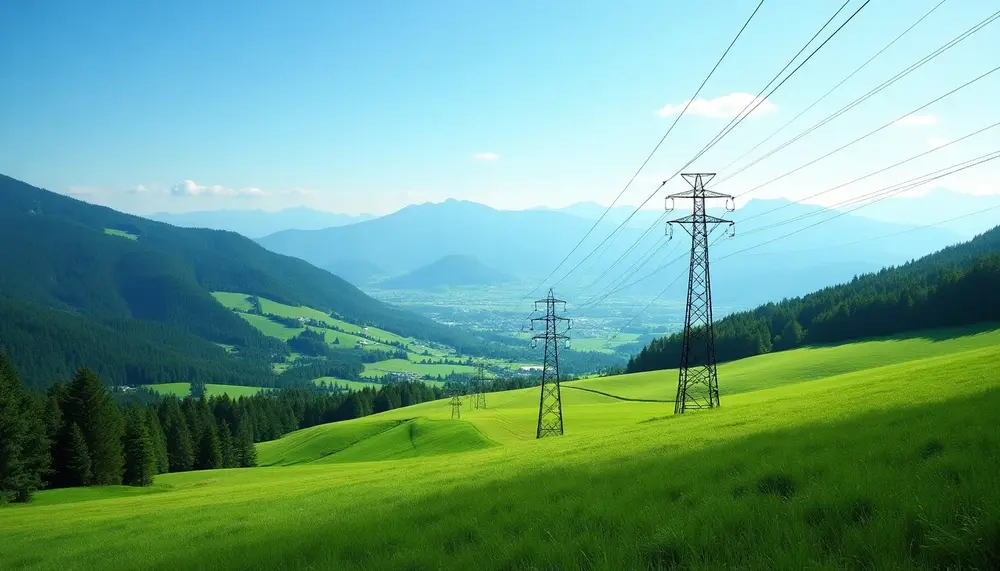

Der Ausbau grenzüberschreitender Stromnetze hat umwelt- und gesellschaftliche Auswirkungen, die sorgfältig abgewogen werden müssen. Einerseits kann der Ausbau zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen, indem er die Integration erneuerbarer Energien erleichtert. Andererseits können die Bauarbeiten negative Effekte auf Landschaften und Ökosysteme haben. Der Bau neuer Leitungen kann natürliche Lebensräume beeinträchtigen und den Lebensraum von Tieren stören.

Gesellschaftlich betrachtet, kann der Netzausbau auf Widerstand stoßen, insbesondere in Regionen, die direkt betroffen sind. Anwohner könnten Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf ihre Lebensqualität und die Umwelt haben. Um diese Bedenken zu adressieren, sind Transparenz und Einbindung der betroffenen Gemeinschaften entscheidend. Es ist wichtig, die Bevölkerung frühzeitig in Planungsprozesse einzubeziehen und ihre Anliegen ernst zu nehmen.

Zusätzlich können Maßnahmen zur Minimierung der Umweltauswirkungen ergriffen werden, wie die Nutzung bestehender Infrastruktur und die Implementierung umweltfreundlicher Technologien. Diese Ansätze können helfen, die negativen Auswirkungen zu reduzieren und die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen, was für den Erfolg des Netzausbaus unerlässlich ist.

Zukünftige Perspektiven: Lösungen und Innovationen

Die zukünftigen Perspektiven für grenzüberschreitende Stromnetze in Europa sind vielversprechend, dank innovativer Lösungen und Technologien. Eine der spannendsten Entwicklungen ist die Einführung von Smart Grids. Diese intelligenten Netze ermöglichen eine effizientere Steuerung und Verteilung von Energie, indem sie in Echtzeit auf Verbrauchsmuster und Erzeugungsschwankungen reagieren.

Ein weiterer Fortschritt ist die Energiezwischenspeicherung. Durch den Einsatz von Batteriespeichern und anderen Technologien können Überschüsse an erneuerbarer Energie gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Dies erhöht die Flexibilität der Netze und verbessert die Versorgungssicherheit.

Offshore-Windparks bieten ebenfalls großes Potenzial. Sie können erhebliche Mengen an sauberer Energie erzeugen und über grenzüberschreitende Netze verteilt werden. Die verstärkte Nutzung solcher Ressourcen kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter verringern.

Schließlich spielen internationale Kooperationen eine entscheidende Rolle. Durch die Zusammenarbeit zwischen Ländern können innovative Lösungen schneller umgesetzt und die Herausforderungen des Netzausbaus effizienter bewältigt werden. Diese gemeinsamen Anstrengungen sind der Schlüssel, um die Energiezukunft Europas nachhaltig und stabil zu gestalten.

Fazit: Ein koordiniertes Vorgehen für Europas Energiezukunft

Im Fazit zeigt sich, dass grenzüberschreitende Stromnetze in Europa von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige Energiezukunft sind. Die Herausforderungen sind vielfältig, doch die Vorteile überwiegen deutlich. Ein koordiniertes Vorgehen ist unerlässlich, um technische, regulatorische, finanzielle und gesellschaftliche Hürden zu überwinden.

Die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene kann die Integration erneuerbarer Energien fördern und die Versorgungssicherheit erhöhen. Durch innovative Technologien und internationale Kooperationen lassen sich die Netze effizienter gestalten und die Umweltbelastungen minimieren. Ein gut funktionierendes grenzüberschreitendes Stromnetz bietet die Chance, die Klimaziele zu erreichen und die Energieversorgung zukunftssicher zu machen.

Es ist entscheidend, dass alle beteiligten Akteure – von Regierungen über Unternehmen bis hin zu Bürgern – gemeinsam an einem Strang ziehen. Nur so kann Europa eine stabile, nachhaltige und unabhängige Energiezukunft gestalten, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

Nützliche Links zum Thema

- Ein EU-Aktionsplan für Stromnetze - EUR-Lex

- Grenzüberschreitende Infrastrukturinvestitionen in Europa - bmwk.de

- Übertragungsnetz in Europa auf dem Prüfstand - NABU

Erfahrungen und Meinungen

Die Anbindung an grenzüberschreitende Stromnetze stellt viele Nutzer vor Herausforderungen. Ein zentrales Problem: Die bestehende Infrastruktur ist oft veraltet. Nutzer berichten, dass die Netze ursprünglich für zentrale Kraftwerke konzipiert wurden. Diese sind nicht ausreichend für die Integration erneuerbarer Energien ausgelegt. Der Wechsel zu dezentralen Energiequellen bringt zudem eine höhere Netzinstabilität mit sich.

Ein häufig genannter Punkt ist die unzureichende Interkonnektivität zwischen den Ländern. Der Blackout in Spanien und Portugal im April 2025 zeigt, wie kritisch das ist. Nutzer stellen fest, dass Spanien zwar über Verbindungen nach Frankreich verfügt, diese jedoch nur begrenzte Kapazitäten aufweisen. Nur drei Prozent der installierten Leistung können über diese Leitungen abgedeckt werden. Das führt dazu, dass im Krisenfall kaum Unterstützung von Nachbarländern kommt.

In Deutschland hingegen ist die Situation anders. Die höhere Interkonnektivität sorgt für eine bessere Versorgungssicherheit. Nutzer schätzen, dass das deutsche Netz redundant ausgelegt ist. Fällt eine Leitung aus, springt eine andere ein. Dennoch bleibt die Gefahr eines Blackouts bestehen. Die Modernisierung der Infrastruktur ist notwendig, um auch in Zukunft stabil zu bleiben. Laut Experten muss die Integration volatiler Energien verbessert werden, um die Netzschwankungen auszugleichen.

Ein weiteres Problem sind die hohen Kosten für den Ausbau und die Modernisierung. Nutzer in verschiedenen Foren äußern Bedenken, dass die finanziellen Mittel häufig nicht ausreichen. Die Vorgaben aus Brüssel zur schnelleren Integration erneuerbarer Energien erhöhen den Druck auf die Netzbetreiber. Das führt oft zu Frustration, da alte Strukturen umfassend modernisiert werden müssen, um mit den neuen Anforderungen Schritt zu halten.

In der Diskussion um den grenzüberschreitenden Stromhandel wird oft die Bedeutung einer besseren Vernetzung betont. Experten sehen hier Potenzial, die Kosten für Verbraucher zu senken. Nutzer berichten, dass stärkere Koppelleistungen mit dem Ausland nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die Preise stabilisieren könnten. Ein gut ausgebautes europäisches Stromnetz könnte regionale Engpässe entlasten und eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen.

Die Herausforderungen sind klar: Alte Infrastruktur, hohe Kosten und unzureichende Interkonnektivität sind zentrale Themen. Nutzer fordern eine schnellere Umsetzung der notwendigen Änderungen. Sie sehen die Notwendigkeit, die Netze an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Nur so kann die europäische Energieversorgung zukunftssicher gestaltet werden. Eine umfassende Modernisierung der Stromnetze ist unerlässlich, um die Integration erneuerbarer Energien voranzutreiben und Blackouts zu vermeiden.

Experten betonen, dass die Erneuerbaren beschleunigt werden müssen. Gleichzeitig muss auch der Netzausbau beschleunigt werden. Dies ist entscheidend für die zukünftige Energieversorgung in Europa. Weitere Informationen dazu finden sich in [neue energie](https://www.neueenergie.net/artikel/wirtschaft/maerkte/%C3%BCberforderte-netze) und anderen Quellen.

FAQ zu den Herausforderungen grenzüberschreitender Energieintegration in Europa

Warum sind grenzüberschreitende Stromnetze in Europa wichtig?

Grenzüberschreitende Stromnetze spielen eine entscheidende Rolle, um die Energie effizienter zu verteilen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Sie sind zentral für die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Welche technischen Herausforderungen bestehen bei der Integration?

Technische Herausforderungen umfassen die Inkompatibilität der Netzspannungen und Frequenzen, die Notwendigkeit der Standardisierung von Netztechnologien und die Sicherstellung der Netzstabilität trotz der schwankenden Energieproduktion von erneuerbaren Quellen.

Welche rechtlichen Aspekte beeinflussen die Netzintegration?

Rechtliche Herausforderungen betreffen die unterschiedlichen Regulierungen und Energiemarktpolitiken in den EU-Ländern. Eine Harmonisierung der Vorschriften ist notwendig, genauso wie internationale Abkommen zur Bewältigung regulatorischer Hürden.

Welche finanziellen Hürden bestehen bei der Entwicklung dieser Netze?

Der Bau und die Wartung notwendiger Infrastruktur erfordern hohe Investitionen. Kosten- und Risikoteilung, sowie Fördermittel und Subventionen sind notwendig, um die finanzielle Last zu mindern.

Wie beeinflussen politische und geopolitische Faktoren die Netzinfrastruktur?

Politische Stabilität und Zusammenarbeit sind entscheidend. Unterschiedliche politische Interessen könnten Projekte erschweren. Geopolitisch gesehen beeinflussen Energieabhängigkeit und internationale Handelsbeziehungen die Entscheidungen zur Netzinfrastruktur.