Inhaltsverzeichnis:

Eilantrag stoppt Gasförderung vor Borkum

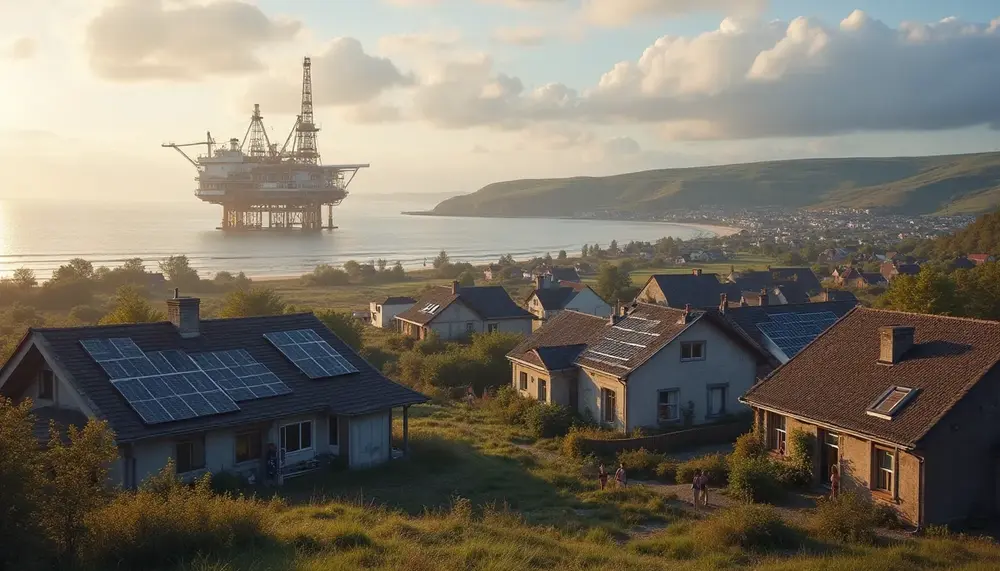

Die Pläne für eine Gasförderplattform vor der Nordseeinsel Borkum sind durch einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ins Stocken geraten. Der niederländische Energiekonzern One-Dyas muss die bereits genehmigte Verlegung eines Stromkabels vorerst aussetzen, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg, das naturschutzrechtliche Befreiungen vorübergehend nicht durchsetzbar sieht. Die DUH beruft sich auf die Begründung des Gerichts, wonach mögliche Umweltschäden schwerer wiegen als eine Verzögerung des Projekts. Das Kabel sollte durch ein unter Schutz stehendes Meeresgebiet führen und dort ein seltenes Steinriff beeinträchtigen.

One-Dyas plant, die Plattform mit Strom aus dem nahegelegenen Windpark Riffgat zu versorgen, um den Betrieb nahezu emissionsfrei zu gestalten. Ab 2025 sollen rund 0,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr gefördert werden. Das niedersächsische Umweltministerium begrüßte den vorläufigen Baustopp und betonte, dass vor der Verlegung des Seekabels erst eine Hauptsacheentscheidung erfolgen müsse. Zudem sei das geplante Gas aus Sicht des Ministeriums nicht erforderlich, da die Bundesregierung die Gasmangellage für beendet erklärt habe. Eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus. (Quelle: DIE ZEIT)

„Der vorläufige Baustopp bestätigt unsere Position, dass vor Verlegung des Seekabels erst eine Hauptsacheentscheidung dazu erfolgen muss“, so ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums.

- Gasförderung vor Borkum durch Eilantrag gestoppt

- 0,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr ab 2025 geplant

- Umweltschutz und rechtliche Klärung stehen im Fokus

Infobox: Die Gasförderung vor Borkum ist vorerst gestoppt. Die Entscheidung des Gerichts basiert auf dem Schutz eines seltenen Steinriffs. Die endgültige Entscheidung steht noch aus.

Hunderttausenden wird Strom und Gas abgedreht: Energiearmut in Deutschland nimmt zu

Die Energiepreise in Deutschland bleiben hoch, was zu einer Rekordzahl an Tarifwechseln und einem deutlichen Anstieg der Versorgungsunterbrechungen geführt hat. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wechselten 2024 insgesamt 7,1 Millionen Stromkunden ihren Vertrag, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Im Gasbereich lag das Plus bei 22 Prozent auf 2,2 Millionen Kunden. Durch diese Wechsel konnten deutsche Haushalte 2024 rund 2,2 Milliarden Euro an Energiekosten einsparen. Die Grundversorgung ist weiterhin teurer als andere Verträge: 2024 kostete eine Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung im Schnitt 44,2 Cent, während Neukundentarife im Schnitt nur 24,6 Cent betrugen.

Gleichzeitig stieg die Zahl der Stromsperrungen 2024 um rund 20 Prozent auf 245.000 Fälle an. Im Gasbereich gab es 33.700 Sperrungen, ebenfalls ein Anstieg um ein Fünftel. Die Bundesnetzagentur führt diese Entwicklung auf gestiegene Energiepreise und Nachholeffekte zurück. 2014 hatte es in Deutschland noch 352.000 Stromsperrungen und 46.000 Gassperrungen gegeben. Verena Bentele vom Sozialverband VdK äußerte sich besorgt über den Anstieg und forderte politische Maßnahmen zum Schutz vor Energiearmut, wie die Senkung der Stromsteuer und eine angemessene Berücksichtigung der Wohnnebenkosten in den Sozialleistungen. (Quelle: Merkur)

| Jahr | Stromsperrungen | Gassperrungen |

|---|---|---|

| 2014 | 352.000 | 46.000 |

| 2024 | 245.000 | 33.700 |

- 7,1 Millionen Stromkunden und 2,2 Millionen Gaskunden wechselten 2024 den Anbieter

- 245.000 Stromsperrungen und 33.700 Gassperrungen im Jahr 2024

- Strom in der Grundversorgung: 44,2 Cent/kWh, Neukundentarife: 24,6 Cent/kWh

Infobox: Trotz stabilisierter Energiepreise bleibt Energiearmut ein drängendes Problem. Die Zahl der Versorgungsunterbrechungen ist deutlich gestiegen, während Verbraucher durch Anbieterwechsel Milliarden einsparen konnten.

Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg: Solarenergie boomt, Windkraft hinkt hinterher

In Baden-Württemberg wurden bis Ende Juni 2025 rund 62.000 neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 955 Megawatt ans Netz angeschlossen. Damit wurde das Jahresziel für den PV-Ausbau bereits zu 83 Prozent erreicht. Im vergangenen Jahr wurden sogar 2.200 Megawatt zugebaut – fast doppelt so viel wie angestrebt. Der Solarboom hält an, auch wenn das Ausbautempo im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen hat. Um die Klimaziele des Landes zu erreichen, müssten bis 2030 insgesamt 24.600 Megawatt Photovoltaik-Leistung installiert sein. Bis 2040 muss sich die aktuell installierte Leistung mehr als verdreifachen.

Der Ausbau der Windkraft verläuft dagegen weiterhin schleppend. In der ersten Jahreshälfte 2025 wurden nur 13 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 44 Megawatt installiert, während fünf Anlagen vom Netz gingen. Insgesamt gibt es im Land über 800 Windräder. Um das Ziel von 2.900 Megawatt bis 2025 zu erreichen, müssten in der zweiten Jahreshälfte etwa 160 weitere Anlagen gebaut werden. Die Genehmigungsverfahren für Windräder haben sich jedoch deutlich beschleunigt: Im ersten Quartal 2025 dauerten sie im Schnitt nur noch 8,3 Monate, während es 2021 noch dreieinhalb Jahre waren. Bis Ende September sollen mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen werden. (Quelle: SWR)

| Kennzahl | Wert 2025 (1. Halbjahr) | Ziel 2030 | Ziel 2040 |

|---|---|---|---|

| PV-Leistung (MW) | 955 (neu) | 24.600 | mehr als verdreifacht |

| Windkraftanlagen (Anzahl) | 13 (neu) | ca. 160 (2. Halbjahr nötig) | sechs Mal so viel wie in 25 Jahren |

- 62.000 neue PV-Anlagen, 955 MW Leistung im 1. Halbjahr 2025

- 13 neue Windräder, 44 MW Windleistung hinzugefügt

- Genehmigungsverfahren für Windräder: 8,3 Monate (2025), 3,5 Jahre (2021)

Infobox: Der Solarboom in Baden-Württemberg hält an, doch beim Windkraftausbau besteht weiterhin großer Nachholbedarf. Die Landesregierung setzt auf beschleunigte Genehmigungen und Flächenausweisungen.

Energiepolitik als Industriepolitik: Die Rolle von PPAs und Partnerschaften

Die Energiewende ist laut Martijn Hagens, Vorstandsmitglied von Vattenfall, Europas Trumpf für eine wettbewerbsfähige Position auf der Weltbühne. Aktuell besteht jedoch ein Dilemma: Ohne klare Nachfrage aus der Industrie zögert der Energiesektor, in fossilfreie Technologien zu investieren, während die Industrie sich nicht festlegt, solange die Versorgung mit stabiler und bezahlbarer fossilfreier Energie nicht gesichert ist. Dieses Patt gefährdet Europas Klimaziele und wirtschaftliche Zukunft. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Energiesektor und Industrie ist daher entscheidend.

Ein zentrales Instrument sind Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), die langfristige Preissicherheit und die Versorgung mit fossilfreiem Strom gewährleisten. Für Energieversorger bieten PPAs planbare Einnahmen und verringern das Investitionsrisiko, während industrielle Abnehmer vor Marktschwankungen geschützt werden und ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Hohe Investitionskosten und mangelnde Bonität kleiner Unternehmen erschweren jedoch den Zugang zu PPAs. Hier könnten Kreditgarantien und gezielte finanzielle Unterstützung helfen. Die transparente Umsetzung bestehender Klima- und Energiepolitik sowie regulatorische Stabilität sind laut Hagens entscheidend, um das nötige Vertrauen für Investitionen zu schaffen. (Quelle: Tagesspiegel Background)

„Wir müssen erkennen, dass ein fossilfreies Energiesystem nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Angelegenheit ist.“ (Martijn Hagens, Vattenfall)

- PPAs bieten Preissicherheit und fördern Investitionen in fossilfreie Energie

- Regulatorische Stabilität und transparente Ziele sind entscheidend für Investitionen

- Kreditgarantien können kleinen Unternehmen den Zugang zu PPAs erleichtern

Infobox: Die Verzahnung von Energie- und Industriepolitik ist für die Energiewende unerlässlich. PPAs und stabile Rahmenbedingungen sind zentrale Hebel für Investitionen in eine fossilfreie Zukunft.

Quellen:

- Energie: Eilantrag bringt Gasförderung vor Borkum ins Stocken

- Energie Cottbus: Zwei Millionen Euro fürs Stadion – aber Präsident Lemke warnt

- Dresden: Sachsen-Energie prüft Alternativen für 80 Meter hohen Fernwärme-Turm

- Hunderttausenden wird Strom und Gas abgedreht: Viele Verbraucher können sich Energie nicht leisten

- Energiewende: Solarenergie weiter beliebt, Windausbau zu langsam

- Energiepolitik ist Industriepolitik